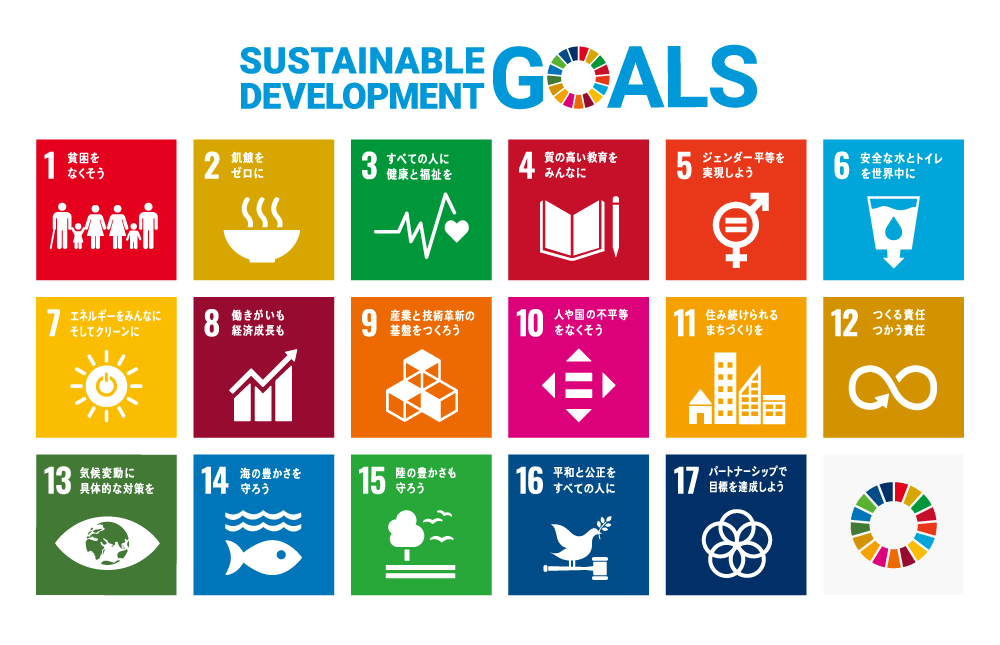

持続可能な開発目標(SDGs)とは、すべての人々にとってよりよい、より持続可能な未来を築くための青写真です。貧困や不平等、気候変動、環境劣化、繁栄、平和と公正など、私たちが直面するグローバルな諸課題の解決を目指します。SDGsの目標は相互に関連しています。誰一人置き去りにしないために、2030年までに各目標・ターゲットを達成することが重要です。(国際連合広報センターサイトより引用)

目白学園では、

SDGsの普及に取り組んでいます

持続可能な開発目標(SDGs)とは

目白学園SDGs取組宣言

目白学園は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成のため、ここに「目白学園SDGs取組宣言」を採択し、SDGsへの全学的な取り組みを推進します。

目白学園SDGs取組宣言SDGs 関連NEWS

SDGsに関する本学の取り組みなど、最新情報をご紹介します。

-

2024年度 目白大学「SDGsアクション」企画募集!受付期間:4月24日(水)~6月14日(金)

-

日本私立学校振興・共済事業団Webサイトに、目白大学におけるSDGsの取組みに関する取材記事が公開されました

-

【地域連携事業】With You さいたま共催「"ジェンダー平等" 今、できること。―仲間と語ろう、仲間と考えよう―」2023年度活動報告(3)

-

【地域連携事業】With You さいたま共催「"ジェンダー平等" 今、できること。―仲間と語ろう、仲間と考えよう―」2023年度活動報告(2)

-

【地域連携事業】With You さいたま共催「"ジェンダー平等" 今、できること。―仲間と語ろう、仲間と考えよう―」2023年度活動報告(1)

-

「オレンジカフェ 目白のわ」が、さいたま市に「認知症フレンドリー企業・団体」として認められました

-

地域社会学科<地域・ひとづくりコース>主催「第17回地域フォーラム」が開催されました

-

新宿キャンパスにて「フードドライブ」を実施しました

-

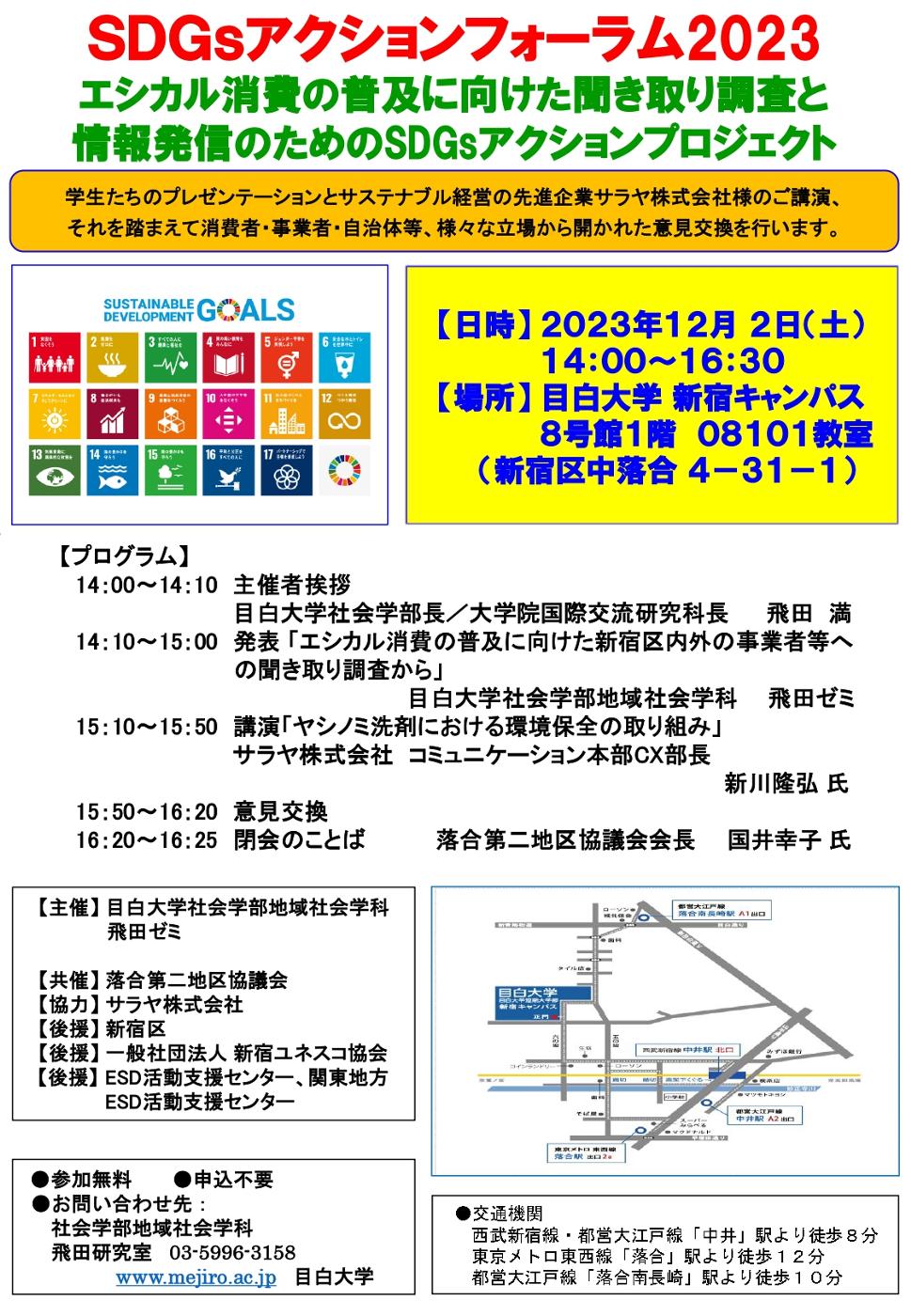

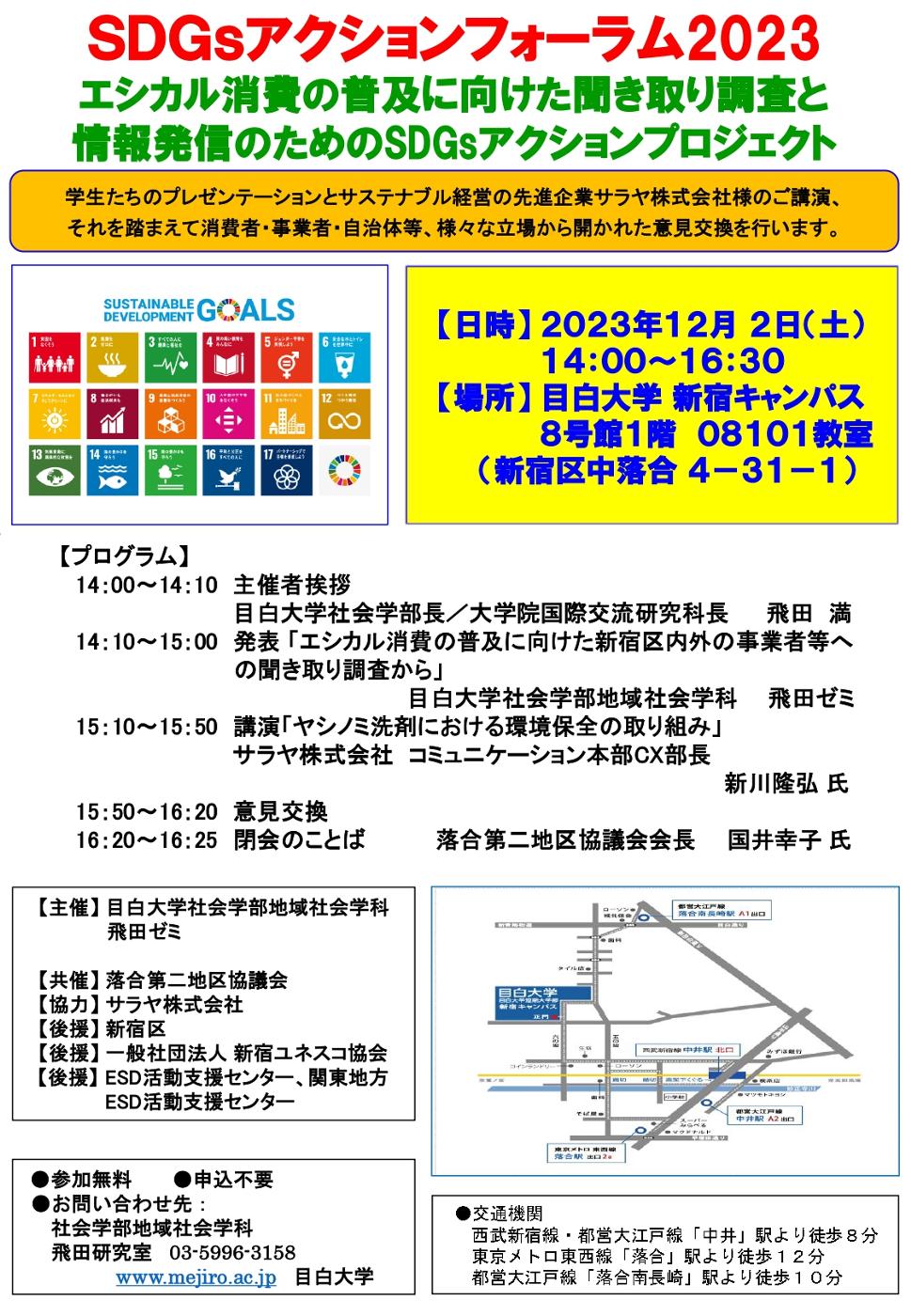

地域社会学科<地域・ひとづくりコース>の飛田ゼミが「SDGsアクションフォーラム2023」を企画開催しました

-

地域社会学科・飛田ゼミと社会情報学科・田中ゼミが「新宿区くらしを守る消費生活展」に出展しました

-

第55回桐和祭で「ECOアクション2023~プレゼンテーション&ディスカッション~」を開催しました

-

ビジネス社会学科「ベーシックセミナー」で1年生がSDGsに関するグループワークを行いました

SDGs関連科目

目白大学全学部及び短期大学部の共通科目及び専門教育科目の中からSDGsに関連する科目またはSDGsの各ゴールに関連がある科目を、各学部学科の選定に基づきリストアップしました。

目白大学・目白大学短期大学部SDGs関連科目SDGs副専攻科目

目白大学のカリキュラムでは、共通科目や各学科の専門科目の中に、SDGsに関係した科目が多数あります。そこで、SDGsに関する科目を体系的に履修できるよう、2022年度から副専攻を開設しました。

目白大学SDGs副専攻科目SDGs事例紹介

SDGsに取り組む目白大学の事例紹介

目白大学・目白大学短期大学部の研究教育活動や社会貢献活動から、SDGsの17目標に紐づけられる取組事例を学部学科・研究室単位で紹介します。

-

環境問題の視点から地域社会の未来を創造する

社会学部地域社会学科 飛田 満 教授

教員紹介地球環境問題に関する倫理学的・社会学的な研究を行っています。とくに「エコ」「エシカル」「サスティナブル」をキーワードに、持続可能な社会の実現に向けた社会的諸課題の解決に関心があります。担当科目の「環境倫理学」(学部)や「地球環境問題研究」(大学院)では、地球温暖化・エネルギー・生物多様性・循環型社会など、地球規模の環境問題と基盤となる環境思想について講じています。ゼミでは「現場で学ぶ」をモットーに、「地域との連携」と「社会との交流」を通じた「主体的・社会的な学び」と「プロジェクト型学習」を展開中。学生たちと「SDGsの啓発活動を通じた多世代協働による持続可能な社会づくり」をテーマに、SDGsアクション・プロジェクトを企画実践しています。2011年度以降、全学的エコキャンパスづくりの取り組みを主導してきました。2019年度からは本学のSDGs普及のための取り組みを推進しています。

SDGs取組事例

- 地域社会学科の飛田ゼミが「SDGsアクションフォーラム2022」を企画開催しました(2023.01.10)

- 地域社会学科<地域・ひとづくりコース>の学生たちが「新宿区第三次環境基本計画」等に関する地域説明会に参加しました(2022.12.09)

- 地域社会学科の飛田ゼミが「SDGsアクションフォーラム2021」を企画開催しました(2021.12.22)

- 地域社会学科の飛田ゼミが「SDGsアクションフォーラム」第3弾を企画開催しました(2021.01.14)

- 地域社会学科の飛田ゼミが新宿ユネスコ協会主催の「SDGsアクションフォーラム」を企画開催しました(2020.01.15)

- 地域社会学科の飛田ゼミが「新宿エコライフまつり」にSDGs普及に向けた出展を行いました(2019.06.26)

- 地域社会学科の飛田ゼミが新宿ユネスコ協会主催のフォーラムを企画開催しました(2018.12.10)

- 地域社会学科zの飛田ゼミが落合第二地域センターでフォーラムを開催しました(2018.10.23)

-

SDG4(ESD)の充実を通して、SDGsの推進に寄与する

人間学部児童教育学科 石田 好広 教授

教員紹介環境教育・ESDについて研究しており、主に、持続可能な社会づくりに向けて学習者や社会が変容するためのカリキュラム及び学びのデザインが研究テーマです。担当する「理科」では、SDG7、13~15を意識しながら、人の生活と、自然や科学とのかかわりを考える授業を実施。「対話と人間関係論」の中では、SDGsをテーマに議論したり、合意形成について学んだりしています。また、「教育課程論」の中では、ESDを推進するための教科等横断的なカリキュラム(ESDカレンダー)について、「現代教育学入門」の中では、SDGsとESDとの関係について講義しています。ゼミでは、SDGsについて学び、その学びを活かして、クリーン作戦への参加や企画運営などの社会貢献活動を行ってきました。その活動の発展として、使い捨てをやめて、3my(マイバック・マイボトル・マイはし)を持参するキャンペーン活動(SDG12)を行っています。

SDGs取組事例

-

ワークショップ手法を用いた教育・研究・社会的貢献に関する活動

人間学部子ども学科 西山 里利 准教授

教員紹介ゼミ活動では、3年生が①ECOアクション、②高山市におけるフィールドワークを行っています。①は、主に子ども・保護者、高齢者を対象に、牛乳パックやペットボトル等の廃品を利用した工作を通して、環境問題について考えるワークショップを行っています。②では、保育の視点から“親子で楽しむ場”の提案を行っています。実地で得られた情報をもとにインクルーシブデザインワークショップ手法を用いて検討し、その成果を市職員、地域住民の皆様に発表しています。このように、学内授業や実習では得られない学びの場づくり、アクティブラーニングを行っています。一方、教員の研究テーマは、「看護用具・用品開発に向けた臨床と企業の連携支援」です。より良いケアに向けて、用具・用品の開発支援のためのワークショップ手法の構築を目指し、現在、西山らが考案した患者中心型デザインワークショップ(Patient Centered Design Workshop)手法の評価を行っています。

SDGs取組事例

-

洋菓子の実験実習を通してレシピ開発の基礎を学ぶ

短期大学部製菓学科 平田 暁子 准教授

教員紹介ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」の魅力を洋菓子に取り入れるため、「伝統食材」「在来作物」などをキーワードにした洋菓子レシピ開発を進めています。2017年には、国内最大の洋菓子コンクールとされるジャパンケーキショー東京のギフト菓子部門に、日本生まれの「温州みかん」を使用したパウンドケーキを出品、部門1位となる連合会会長賞を受賞しました。授業では、製菓衛生師コースの必修科目、『基礎実習Ⅳ(総合)』『専門実習Ⅳ(総合)』で、洋菓子の理論を実験形式で学び、菓子の仕上がりと配合の違い、製菓材料の関係性を体感する実験実習を展開しています。基本配合から材料や製法、配合比率を変えて製品を製造し、洋菓子レシピ開発の基礎を学ぶアクティブラーニングで、学期末には履修学生全員が「食物アレルギー」や「地産地消」など現代日本が直面している食の問題をテーマに、洋菓子レシピ開発に取り組みます。

SDGs取組事例

-

科学コミュニケーションを通じてSDGsをわかりやすく市民に伝える

社会学部地域社会学科 藤田 茂 専任講師

教員紹介科学コミュニケーションを研究しています。目白大学着任前は、国立研究開発法人で主に海洋科学技術、地震防災研究、データサイエンス、生物工学に関する科学コミュニケーション活動に従事してきました。SDGsの理念を理解し、市民に伝えることも科学コミュニケーションの活動のひとつです。ある活動が「SDGsの17の目標のどれに該当するか」を考えることもまた、科学コミュニケーションの役割のひとつですので、ゼミ学生とともに常に情報収集に努めています。2019年6月には、SDGsの目標12である「つくる責任つかう責任」に則り、 傘のシェアリングエコノミーを通じて個々の生活を豊かにする幸せな循環型社会に貢献するという理念を持つ、傘のシェアリングサービス「アイカサ」の活動を知り、新宿キャンパス内に「アイカサ」設置を提案し、実現に至りました。

SDGs取組事例

-

自然環境下でのスポーツを通じて環境保護について考え、地域連携活動を通じて学生とともに目標に取り組む

保健医療学部言語聴覚学科

櫻井 健太 准教授 教員紹介担当するスポーツ・健康「野外運動実習」「ダイビング実習」「スキー実習」は自然環境での活動なので「14.海の豊かさを守ろう」「15.陸の豊かさも守ろう」を意識して自然保護について考えるようにしています。「地域社会で生きる」授業や自身が運営する「地域交流流しそうめん」などの地域連携事業は「11.住み続けられるまちづくりを」につながる活動です。更に「さいたま国際マラソン」や「埼玉県車いすテニス協会との活動」は「3.すべての人に健康と福祉を」につながっていく活動です。授業はもちろんですが、地域連携活動を通じても様々な側面から学生と共にSDGsに取り組んでいきたいと思います。

SDGs取組事例

- 【さいたま岩槻キャンパス地域連携事業】「彩の国 川越水上公園車いすテニス大会2023」に参加しました(2023.12.07)

- さいたま岩槻キャンパス地域連携事業「車いすテニス練習会」に地元の中学生が参加しました(2023.11.07)

- さいたま岩槻キャンパス共通科目「スポーツ・健康」でダイビング実習を実施しました(2023.09.25)

- さいたま岩槻キャンパス地域連携事業「地域交流イベント流しそうめん」で、そうめんコースキットを配付しました②(2023.09.22)

- さいたま岩槻キャンパス共通科目「スポーツ・健康」の野外運動実習で尾瀬国立公園トレッキングを実施しました(2023.09.14)

- さいたま岩槻キャンパス地域連携事業「地域交流イベント流しそうめん」で、そうめんコースキットを配付しました①(2023.08.22)

- さいたま岩槻キャンパス共通科目「野外運動実習」で登山を実施しました(2023.07.04)

- さいたま岩槻キャンパス共通科目で「スキー実習」を実施しました(2023.03.20)

- 【地域連携】ふくふく深作作業所の利用者さんにテニスコート清掃をしていただきました(2023.02.28)

- 「スポーツ・健康D」でダイビング実習を実施しました(さいたま岩槻キャンパス共通科目)(2023.02.14)

- 言語聴覚学科・櫻井健太専任講師の活動が関東車いすテニス協会のWebサイトで紹介されました(2022.11.18)

- さいたま岩槻キャンパス地域連携事業「地域交流イベント流しそうめん」で、家庭でもできる素麺コースキットを配付しました(2022.09.28)

- 「スポーツ・健康C」でダイビング実習を実施しました(さいたま岩槻キャンパス共通科目)(2022.09.21)

- さいたま岩槻キャンパス共通科目「野外運動実習」で尾瀬国立公園トレッキングを実施しました(2022.08.26)

- さいたま岩槻キャンパス共通科目「野外運動実習」を実施しました(2022.06.30)

- さらに表示

-

- さいたま岩槻キャンパス共通科目「スポーツ・健康D」でスキー実習を実施しました(B日程)(2022.03.22)

- さいたま岩槻キャンパス共通科目「スポーツ・健康D」でスキー実習を実施しました(A日程)(2022.02.24)

- 【さいたま岩槻地域連携事業】車いすテニス練習会に東京パラリンピック銀・銅メダリスト 上地結衣さんがサプライズ参加!(2021.12.21)

- 【さいたま岩槻地域連携事業】家庭でできる「流し素麺キット」を配付しました(2021.08.31)

- さいたま岩槻キャンパス共通科目「スポーツ・健康C」で野外運動実習を実施しました(2021.07.16)

- さいたま岩槻キャンパス地域連携事業「地域交流ながし素麺」家庭でもできる素麺コースキットを配付しています!(2020.07.31)

- さいたま岩槻キャンパス「地域社会で生きる」で木目込み人形体験を実施しました(2020.07.31)

- 「第5回さいたま国際マラソン」に目白大学の学生と教員がボランティアで参加しました!(2020.01.08)

- さいたま岩槻キャンパス基礎教育科目「スポーツ・健康D」でダイビング実習を実施しました(2019.12.19)

- 「野外運動実習」で尾瀬国立公園トレッキングと至仏山登山を実施しました(2019.09.09)

- 地域連携・研究推進センター岩槻分室事業「地域交流イベント流しそうめん」を実施しました!(2019.09.05)

- 岩槻キャンパス「地域社会で生きる」で木目込み人形体験を実施しました(2019.07.05)

- 「地域社会で生きる」の授業で岩槻区役所の方に講義をしていただきました(2019.05.20)

- さいたま岩槻キャンパス基礎教育科目「スポーツ・健康2・4」でスキー実習を実施しました(2019.03.13)

- さいたま岩槻キャンパス地域連携事業「埼玉県車いすテニス協会との連携」が実施されています(2018.06.12)

-

医療・介護の連携とSDGs

経営学部経営学科

吉原 敬典 教授 教員紹介医療については、これまで「情報の非対称性」と「パターナリズム」の考え方により医師をはじめとした医療従事者が患者に対して優位な立場にいたと言えます。また、医療サービス (サービスには「仕える」という意味がある) という表現によってその傾向は強くなりました。そして、患者に治療方法等の自己決定権があるというところまでには行き着きませんでした。そこで、私の研究では双方向の関わり合いを重視するホスピタリティマネジメント (経営学の一分野であるマネジメント) の適用を目指しています。一方、介護については急速に高齢社会を迎え、一段と病気に罹患する可能性が高まるとともに他者にケアされる確率が高まってきました。すなわち、介護と医療はワンセットであると捉える必要が出てきたわけです。サービスはその概念ルーツとその意味から経済的な動機に基づく経済的な活動であると理解されています。また、介護する人から介護される人への一方向的な働きかけであると捉えることができます。そうすると、介護施設の利用者である高齢者は「迎合」「孤立」「服従」といった態度を強化させることがわかってきました。この状態に対してホスピタリティマネジメントを適用することによって、それぞれ「自律」「交流」「補完」へ向かいます。そして、高齢者の欲求・願望を叶えQOL (生命、人生、生活の質) の向上を目標にしています。

SDGs取組事例

-

すべての人が口腔の健康を維持、向上あるいは回復するための機会を平等に得られる社会を目指して

短期大学部歯科衛生学科

中野 恵美子 教授 教員紹介担当科目の「歯科衛生学総論」及び「歯科診療補助論Ⅰ」では、障害や疾患の有無、国籍等に関わらず、すべての人が口腔の健康を維持、向上あるいは回復するための機会を平等に得られる社会をつくるのは自分自身の行動であることを、学生が認識できるようにしています。「3.すべての人に健康と福祉を」「10.人や国の不平等をなくそう」については、様々な患者設定でのグループワークを行うとともに、患者の有する基礎疾患例として身近な感染症である「HIV感染症」を取り上げ、自分や家族、友人のこととしてどのように対応するかを一緒に考えています。学生からは、「しっかりと誰に対してでも感染対策をしていれば問題ないと理解することができた」「自分が歯科衛生士になれたら絶対に受け入れる」等の感想がありました。「12.つくる責任、つかう責任」については、歯科で使用する化学物質や廃棄物の厳重な管理と処理を行う責任があることを伝えています。

-

オレンジカフェ 目白のわ

保健医療学部作業療法学科

野村 健太 専任講師 教員紹介2023年9月より月に1回、さいたま岩槻キャンパス内でオレンジカフェ「目白のわ」を開催しています。オレンジカフェとは、認知症者とその家族の通いの場です。目白のわでは、主にレク(歌、カルタ、風船バレー)、ランチを行っています。岩槻区のサポーター住民と地域包括支援センター、特別養護老人ホーム、学生と教員、大学食堂が連携して運営しています。学生は大学で学んだことを生かしてレクを考えて実施したり、緊張しながらも参加者とお話したりと、活躍しています。

- 目標3「すべての人に健康と福祉を」:

認知症者とその家族が来やすい場を目指しています。 - 目標4「質の高い教育をみんなに」:

参加者は互いに学び合っています。 - 目標10「人や国の不平等をなくそう」、

目標11「住み続けられるまちづくりを」:

認知症者とその家族も住みやすい地域を目指します。

SDGs取組事例

- 目標3「すべての人に健康と福祉を」:

-

学生からキャンパスの仲間への発信を通し、ジェンダー平等の実現を目指す

看護学部看護学科

藤田 佳代子 准教授 教員紹介2023年度地域連携事業として「“ジェンダー平等”今、できること。―仲間と語ろう、仲間と考えよう―」を立ち上げました。埼玉県男女共同参画推進センターwith you さいたまとの共催事業です。 学生が運営の主体となり、自分たちのキャンパス、さらに地域に向けてジェンダー平等を実現する社会を目指し活動しています。 現在の所属学生は、看護学科2~4年生23名、保健医療学部理学療法学科3年生1名、さらにメディア学部メディア学科3年生10名です(2024年1月現在)。 2023年度の活動では、自分たちの身近な仲間に対し、学生生活のふとした場面でジェンダーについて気づき、考えてもらえるよう動画を作成しインスタで発信予定です。また、with you さいたまフェスティバル(2024年2月)に出展し地域に向けた活動もしています。 新しい価値を創造し、よりよい社会へと変革するアントレプレナーシップの精神で、学生の活動を支援していきます。

SDGs取組事例

SDGsに取り組む目白研心中高の事例紹介

目白研心中学校・高等学校の教育学習活動や社会貢献活動から、SDGsの17目標に紐づけられる取組事例を紹介します。

-

遊びながら楽しく学ぶSDGs

目白研心中学校・高等学校 国際文化部

クラブ紹介目白研心中学校・高等学校の国際文化部では、SDGsについて楽しく学べるような企画を取り入れて活動しています。6月にはJICA地球ひろばを訪問し、地球案内人の方からSDGsについてプレゼン形式で教えていただくだけでなく、体験ゾーンの見学やクイズにもみんなで挑戦しました。9月の桐陽祭ではJICA訪問で学んだことを生かし、お客さんに楽しんでもらいながらSDGsについて知ってもらえるようなイベントを企画しました。国連広報センターのGo Goalsすごろくや、部員が作成したクイズなどの遊びを通して小・中・高校生に楽しんでもらうのはもちろんですが、来校した保護者の方など、子どもから大人まで幅広い年齢層の方にSDGsについて興味を持ってもらえるように工夫しました。

今後も教科書や授業で学習するのとは違ったアプローチで、体験的にSDGsについて学んでいくことを目指すのと同時に、中高生や保護者の間ではSDGsという言葉自体まだ耳慣れない人も多いので、その認知度の向上に役立てるような活動も行っていきたいと考えています。SDGs取組事例

エコキャンパス

目白学園は、地球環境問題の解決と持続可能な社会の実現に向け「目白学園環境行動計画」を掲げて、学園全体の主体的・自覚的な活動や取り組みを組織的・計画的に推進することを目指します。詳細に関しては「エコキャンパス」サイトをご覧ください。

目白大学・目白大学短期大学部「サステナブルキャンパスレポート」について

本学は2011年4月に「目白学園環境宣言」を採択して以来、学校法人目白学園「地球環境の保全及び低炭素社会への貢献」推進委員会を中心として、地球環境問題の解決と持続可能な社会の実現に向けた組織的な取り組みを積極的に推進してきましたが、2019年4月よりさらにこれを進化させ、学校法人目白学園「エコキャンパス及びSDGsプロジェクト」推進委員会を発足させて、SDGsの達成と持続可能な社会の実現に向けた特色ある取り組みを、全学を挙げて推進していくことになりました。それにともなってこれまでの「エコキャンパスレポート」は、2019年度版より「サステナブルキャンパスレポート」と改称し、内容的にもエコ中心からサステナビリティへの拡大を図ることになりました。